正如“弟子规”为人处世要有规范一样,中医的饮食养生也有自己的“饮食规”。中医养生的“饮食规”,包含有“药食同源”、“平衡膳食”、“顺时而养”、“辨体施膳”、“饮食有节”等养生观念,是在中医理论指导下,秉承天人相应的哲学思想,顺应四季规律,对日常的饮食进行选择和调配的一种平衡合理的饮食规范。中医的这种“饮食规”,可以纠正偏颇的体质,调理偏盛偏衰的脏腑经络,达到健康无疾或少疾的目的。

药食同源:

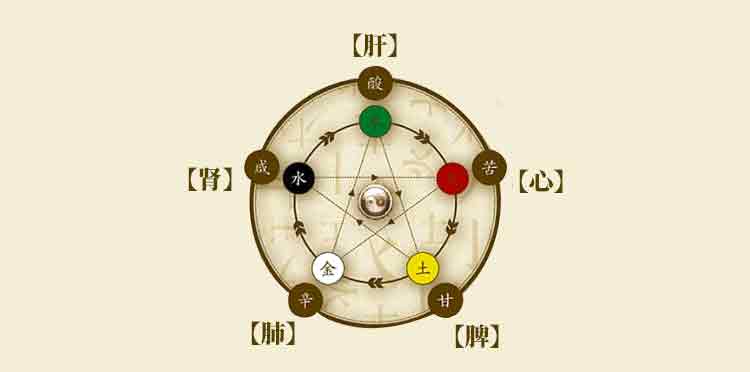

“药食同源”、“药补不如食补”是中医颇具特色的“食养”观。“药食同源”是指食物与药物皆属于天然产品,都具有四性、五味、归经的性能。即“寒热温凉”四性;“酸辛甘咸苦”五味;归属十二经脉。中医养生提倡“药补不如食补”,对此唐代孙思邈有言道“为医者当须先洞晓病源,知其所犯,以食治之;食疗不愈,然后命药。”并认为善用饮食调治疾病的医生为“上工”(高明的医生)。

平衡膳食:

古代中医对饮食的认识,有着浓厚的东方色彩,如《千金方》曰:“安身立命,必资于食”;《黄帝内经》曰:“五谷为养,五果为助,五畜为益,五蔬为充。气味合而服之,以补精益气”。就是说,饮食的作用首先是“安身立命”,而要想长久的“安身立命”,就必须“合而服之”即平衡膳食。

顺时而养:

春来暑往、四季交替,人体都会随天阳之气的盛衰而相应变化。在《黄帝内经》及历代古医籍中,随处可见论述顺应四季变化的饮食规律。如:“春宜升补”、“多辛少酸”;“食之不疰夏”;“秋不食肺”;“冬令进补”等食养观,昭示了人与自然的这种“天人合一”的经典理念。

辨体施膳:

是现代中医饮食养生的精华。是指根据不同的体质情况,选择相适宜的饮食,可有助于纠正偏颇的体质。以“痰湿体质”的食养为例:痰湿体质大多是从恣情纵欲的生活方式中产生的,要想改善它,就必须从这种方式中退出来,管住你的嘴,使饮食回归清淡,生活回归简单。痰湿质人的食养原则是“口味清淡”、“适当吃姜”。

痰湿质人宜多吃健脾祛湿的食物。如淮山药、薏米、白扁豆、赤小豆、冬瓜、鲫鱼、生姜等,可取其淡渗利湿之效。痰湿质人要少吃酸甜油腻、寒凉生涩的食物,这些食物容易助湿伤脾胃而加重痰湿。

痰湿质人夏季吃水果、冰饮要适量,以免助痰生湿,而生姜却有散湿好,暖脾胃、促发汗的作用,夏季吃姜,痰湿质人会感觉很舒服,如:姜片、红糖、大枣一起略煮即喝的“夏日红茶姜茶”,可使痰湿质人发汗通透、情绪平稳、耐热力强。因此,痰湿质人夏季宜多吃姜,符合“春夏养阳”之理。

但立秋后,痰湿质人则要少吃或不吃生姜。因秋季主收,而生姜的性味则与此时的自然现象相悖,立秋后痰湿质人继续吃姜,就会睡不好觉或咳嗽。入冬以后,痰湿质人冬季不要跟风进补,其山药、芡实、薏苡仁、莲藕、党参、扁豆就是痰湿质人不错的补品。

饮食有节:

《黄帝内经》在养生的开篇之论中,就提出“食饮有节”。这里的“节”是节度、适度的意思,是指饮食既要适量、又要按时进食,遵循一定的规律。《黄帝内经》所言“饮食自倍,肠胃乃伤”,就是认为饮食过量会损伤肠胃、耗伤正气。可见,中医养生“饮食规”不仅提出“药食同源”、“平衡膳食”、“顺时而养”、“辨证施善”的食养规律,还重视倡导良好的饮食习惯。

现代中医的“食养”研究,正逐步将独具特色的“饮食规”在实践中具可操作性,如:“早饭占全天总量的25%,中餐占40%,晚餐占35%”的参考比例,就是对现代人食养的具体化。2002年卫生部公布了药食两用的食品87种,并在近年中不断调整。在平衡膳食方面,结合《中国居民膳食指南》的宝塔形膳食结构,研究适合东方人脾胃的食养结构。在辨体施膳方面,研究不同体质人的纠偏食养方案,以及顺应自然的四季食养内容等研究,均取得了良好的发展。

中医养生“饮食规”至今仍具有指导意义。